|

I Savoia furono sempre molto attenti al mondo della cultura e delle arti, che davano grande lustro a tutto il casato. Molti, infatti, furono gli artisti che prestarono la loro opera nell'abbellimento delle dimore Sabaude lasciando così un ricco e invidiato patrimonio artistico.

In quell'epoca il vasellame in uso era costituito, nelle case ricche, da terre cotte, stagno ed altri metalli, mentre la maggior parte della popolazione usava vasellame in legno.

Di grande prestigio e lustro era perciò l'uso di vasellame di ceramica o porcellana, specialmente di quella proveniente dalla Cina.

Il primo produttore europeo di pasta dura, che imitava la porcellana Cinese, fu Johann Böttger, che, per questa scoperta, fu nominato Barone da Augusto il Forte, Re di Polonia.

Il Duca Emanuele Filiberto, fin dal cinquecento, aveva dato incarico a due maestri maiolicari di Urbino, Antonio Nani e Orazio Fontana, di impiantare e dirigere una manifattura di ceramiche nella nostra città.

In Piemonte la prima fabbrica di ceramiche sorse nel 1646 nella zona detta del Regio Parco, altre furono costruite vicino alle cave di terre adatte alla lavorazione delle maioliche e furono caratterizzate da alterne fortune.

Il periodo aureo delle ceramiche piemontesi fu il Settecento per merito di due grandissimi artisti:

Giorgio Giacinto Rossetti e Vittorio Amedeo Gioanetti.

Molte furono le fabbriche di ceramiche che sorsero in Italia, tra quelle piemontesi ci occuperemo solo della Manifattura di Vinovo, che ebbe origine dalla chiusura della fabbrica di Vische.

Giovanni Brodel acquistò la maggior parte delle attrezzature e dei materiali dalla ormai sciolta Società di Vische e, con il nuovo socio Pierre-Antione Hannong diede vita ad una nuova manifattura, dopo aver ottenuto dal giovane Re Vittorio Amedeo III la concessione dell'uso gratuito del Castello di Vinovo.

Decisiva sulle sorti della fabbrica fu la figura dell'Hannong. Egli era figlio d'arte, infatti il padre Paolo, olandese, aveva fondato, nel 1709, la celebre fabbrica di maioliche di Strasburgo.

Il fratello Joseph Adam fu uno dei primi ad introdurre l'uso del "cassio" nelle decorazioni, e a cui va il merito di aver scoperto, nel 1744, il modo di applicare l'oro sugli smalti bianchi.

L'Hannong era sicuramente un grande artista, aveva però un brutto carattere e scarse abilità amministrative, che contribuirono al fallimento delle manifatture dove lavorò.

Il medico torinese Vittorio Amedeo Gioanetti, chimico di fama e appassionato ceramista, già nel 1776 aveva ottenuto le "Regie Patenti" per la fabbricazione del gres o porcellana semivetrificata. A questo scopo aveva preso in affitto un terreno nella zona detta dell'Arrivore, in quanto alla confluenza o "arrivo" della Stura con il Po. Qui aveva costruito un edificio e stava per impiantare una ruota da lui stesso progettata ed azionata ad acqua.

Nel frattempo, Brodel ed Hannong presentarono al Re la richiesta per ottenere le Patenti, questi propose al Gioanetti, che possedeva già le Regie Patenti, di far parte della società.

Il medico conosceva bene la fama dei due soci e rifiutò.

Il Re, come risarcimento per la mancata realizzazione della sua fabbrica, lo ricompensò con un vitalizio annuo di seicento lire, somma che il Gioanetti percepiva per la sua professione di medico, nel quartiere del Regio Parco, e che aveva abbandonato per dedicarsi allo studio e la produzione del gres.

Il Gioanetti, nel rinunciare all'impresa, dovette abbandonare il terreno dell'Arrivore e la costruzione già iniziata con una perdita complessiva di lire 12.000.

Brodel ed Hannong iniziarono la loro attività a Vinovo con la collaborazione di tecnici ed artisti che avevano già lavorato nella fabbrica di Vische, tra essi vi era anche un avvocato, un certo Loison, che aveva funzioni di cassiere. Questi tentò di vendere i segreti della Manifattura di Vinovo alla Contessa di Piolens, che voleva aprire una fabbrica nel suo castello nei pressi di Chambery. Ovviamente, per questa sua azione, fu licenziato.

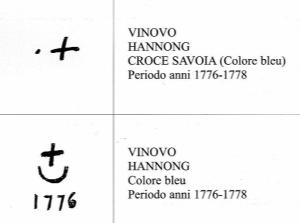

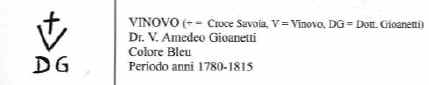

La produzione di Vinovo venne contrassegnata con la lettera V, indicante Vinovo, ed una + di colore turchino, emblema araldico dei Savoia.

Purtroppo l'attività del Brodel e dell'Hannong, iniziata nel migliore dei modi e sotto il patrocinio dei Savoia, incontrò gravissime difficoltà dovute all'incompatibilità di carattere tra i due soci ed alle scarse conoscenze amministrative dell'Hannong.

Nonostante ciò la produzione fu di ottima qualità tanto che molte ceramiche sono tuttora esposte al Museo Civico di Strasburgo.

A causa di questi dissidi e dei debiti accumulati, si arrivò al fallimento della società ed alla chiusura della fabbrica. Alcuni arrivarono anche a pensare che fosse stato l'Hannong stesso a provocarne il tracollo su invito del governo Austriaco, invidioso del lustro che ne derivava ai Savoia.

Il 26 gennaio 1780 l'Hannong venne accompagnato alla frontiera dai militari a seguito dell'ordine tassativo di lasciare il territorio, come benservito gli fu consegnato un lascito di 3000 lire.

Per sanare i debiti, le Regie Finanze misero all'asta gli oltre 20.000 pezzi tra maioliche e porcellane, la maggior parte delle quali fu acquistata dal dott. Gioanetti, che, nella speranza di poter coronare il suo sogno, presentò un memoriale al Re nel quale si chiedeva di poter riprendere ed estendere la produzione della Manifattura di Vinovo.

La richiesta fu accolta e seguita dalla Registrazione delle Regie Patenti che consentivano al Gioanetti sia produzioni diversificate sia sperimentali.

Il grande merito dell'Illustre Medico fu non solo quello di ridare splendore alla produzione vinovese ma di produrre ottime porcellane senza l'uso del caolino, materiale essenziale per l'impasto delle porcellane.

Mentre al ricercatore tedesco Böttger va il merito di aver individuato l'importanza del caolino nelle porcellane, al Gioanetti va il merito di aver prodotto ottime porcellane senza il caolino.

Ciò gli fu possibile grazie alla sua vasta conoscenza della chimica, che gli permise di sfruttare al meglio e con sapienti correzioni i terreni locali. In questo modo si superò il problema dell'uso del caolino che, non essendo immesso nel libero mercato, poteva essere solo acquistato di contrabbando.

Gli anni in cui il Gioanetti fu direttore della Manifattura di Vinovo, dal 1780 al 1815, rappresentarono il periodo di maggior fulgore della Produzione Vinovese.

La profonda conoscenza della chimica, gli studi condotti sulle acque e sui terreni del Piemonte consentirono al Gioanetti l'avvio della produzione presso il Castello di Vinovo.

Egli si circondò anche di abilissimi ed esperti operai che, con lui, diedero vita ad una produzione che superava in qualità la lavorazione delle migliori manifatture europee.

La mancanza del caolino, invece di scoraggiarlo, lo stimolò a studiare e cercare prodotti sostitutivi altrettanto validi e qui tutta l'abilità dello scienziato fu messa in campo, con ottimi risultati.

L'impasto ottenuto dal Gioanetti creava una porcellana così fine e compatta che assumeva un'altissima resistenza agli sbalzi termici, evitando così le microfessurazioni, ed assicurava un'uniforme dilatazione del manufatto durante la cottura.

Per poter effettuare la lavorazione delle porcellane usando le terre locali sgravate dalle imposte, il Gioanetti, il 28- 4-1770, così scriveva al Re:

"...Siccome per la composizione e la fabbricazione di dette produzioni si esigono diverse materie o qualità di terre, quali provengano da diversi luoghi e province de Stati di Vostra Maestà debbono le medesime essere franche, ed esenti da ogni dazio, portonaggio, diritto d'entrata da un luogo all'altro, fino al Castello di Vinovo..."

Una volontà indomita e una costanza prettamente piemontese, furono le caratteristiche di questo scienziato che, anche se tra mille difficoltà pratiche ed economiche, riuscì nel suo intento.

Per il prestigio acquisito gli furono concessi privilegi non comuni: all'entrata del Castello fu posto lo Stemma di Casa Savoia ed il portiere vestiva la divisa della Regia Livrea.

Fin d'ora non sono stati trovati documenti che attestino l'esatta ubicazione della fabbrica, si pensa che i forni non si trovassero all'interno del Castello ma in un edificio a ridosso del muro di cinta ed accessibile direttamente da un'apertura nello stesso muro, ora chiusa da un portone in ferro.

Questi forni erano alimentati a legna e carbone di legna, ed ogni cottura durava dalle dodici alle quindici ore ad una temperatura di circa 1200 gradi, quando queste temperature erano superate gli impasti si ripiegavano su se stessi, creando molti scarti.

La fabbrica di Vinovo aveva anche un negozio espositivo in Torino, presso il Palazzo Turinetti di Pastrengo, sul lato Ovest di Piazza S. Carlo angolo Via S.Teresa.

Dopo anni di serena gestione ed ottima produzione, iniziarono problemi di ordine economico: fu necessario rifare i macchinari e parte dei forni, inoltre aumentarono i costi della mano d'opera e dei materiali. Per superare questo momento il Gioanetti cercò altre soluzioni produttive, iniziò, infatti, una nuova produzione di maioliche all'Inglese che aveva costi di fabbricazione inferiori alla porcellana.

Le maioliche inglesi erano economicamente vantaggiose, ma l'elevata incidenza del trasporto rendeva particolarmente competitiva la produzione in loco. Il Governo Piemontese, interessato a questa nuova attività, diede le Regie Patenti al Gioanetti e i relativi Privilegi procurandogli una consistente partita di terra adatta alla maiolica.

I risultati furono buoni, ma la mancanza di fondi impedì il proseguimento della fabbricazione.

Da questi fatti si nota come il Gioanetti fosse sempre pronto a nuove sperimentazioni che, anche se non economicamente soddisfacenti, erano sempre di impeccabile realizzazione.

Egli sperimentava sempre nuovi impasti, cercando nuove materie prime e saggiando diversi tempi di cottura.

Impiegò il talco per rendere più bianco l'impasto, in questo modo le decorazioni risaltavano di più.

Fece anche decorazioni in oro, che erano eseguite per ultime e "cotte a piccolo fuoco", per questo motivo l'oro era destinato a consumarsi con lo sfregamento, per esempio, delle tazzine contro i piattini. Per ottenere la polvere d'oro si ricorreva alla macinazione delle monete d'oro: gli zecchini.

Gioanetti impiegò per primo una serie di prodotti derivati dai residui di combustione, a quei tempi pareva una pura follia ma oggi questi materiali sono il punto di forza della chimica industriale moderna, infatti i "microsilicati" aumentano notevolmente la resistenza degli impasti di cemento.

Ciò fu possibile poiché erano enormi le quantità di derivati della combustione (caligine o fuliggine) dei numerosi forni installati nel Castello di Vinovo. Questo fu un primo e produttivo esempio di riciclaggio ecologico.

Altra sperimentazione fu la lavorazione a freddo, che permise la creazione di manufatti, come sempre di ottima fattura, come bassorilievi, statuine ed elementi architettonici ed ornamentali.

Queste lavorazioni avvenivano con l'impiego di stampi di caucciù che erano procurati al Gioanetti dalla Compagnia delle Indie che lo "sponsorizzava".

Il Gioanetti fu sempre molto geloso delle sue formule e dei suoi metodi di lavorazione, ma fu anche un buon diplomatico, e lo dimostrò durante l'occupazione francese del Piemonte e il conseguente esilio dei Savoia.

I Piemontesi, in questo periodo, furono sottoposti a pesanti tributi tanto che il popolo soleva dire:

"Liberté. Egalité e Fraternité

franseis an carossa e piemonteis a pé"

cioè :

"Libertà, Eguaglianza e Fraternità, francesi in carrozza e piemontesi a piedi",

a certificare l'oppressione che i Francesi esercitavano sulla popolazione locale.

I Francesi erano a conoscenza della fama del Gioanetti e dell'ottima produzione della Manifattura Vinovese, tentarono perciò di ottenere la formula dei suoi impasti. Egli consegnò un elenco, sicuramente non completo, ma soddisfacente tanto che il Governo Francese decise di premiare la sua disponibilità rinnovandogli l'autorizzazione a continuare la sua opera nel Castello di Vinovo.

Suo contemporaneo fu il minerologo francese Alessandro Brogniat, responsabile della manifattura di Sevrés. Questi decise di creare un museo della ceramica e, conoscendone il valore, chiese al Gioanetti di donare al museo alcune sue opere. Questi ne fu lusingato e tutt'ora queste porcellane sono esposte nel Museo del Catello di Sevrés, nei pressi di Parigi.

Nel 1814, terminato l'esilio dei Savoia, la fabbrica di Vinovo riprese la normale produzione.

Vittorio Amedeo Gioanetti morì il 30-11-1815 all'età di 85 anni, lasciando una profonda traccia della sua esistenza fondata sull'onestà e spesa nella ricerca scientifica.

Dopo la sua morte il Re Vittorio Emanuele I, come segno di amicizia e di stima, concesse alla vedova una pensione annua di seicento lire, che le permise di superare le difficoltà economiche di gestione della numerosa famiglia e della fabbrica.

Nuovo direttore fu nominato Giovanni Lomello, già modellatore nella Manifattura.

Egli, purtroppo, non fu all'altezza dell'illustre maestro e la produzione fu di minor prestigio e cessò definitivamente nel 1821.

|