|

Società Operaia di Mutuo Soccorso |

|

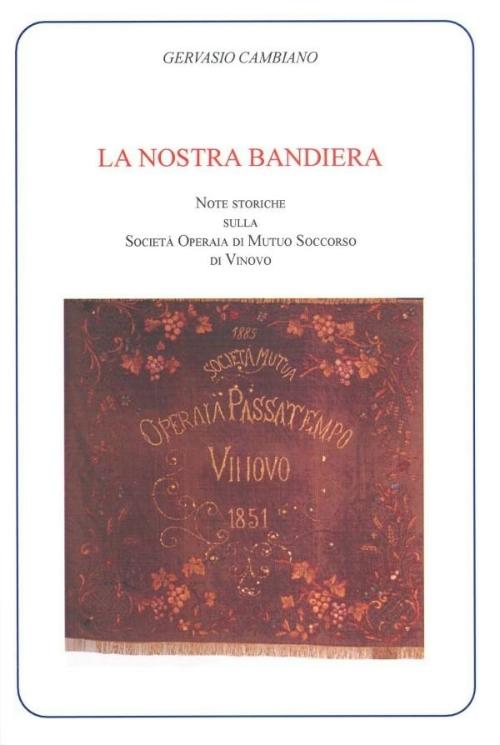

Per il centocinquantesimo anniversario della fondazione della Società Operaia di Vinovo il Dott. Gervasio Cambiano, valente storico vinovese, ha scritto un saggio sulla storia della Società attingendo dai documenti conservati nell'archivio sociale. La Regione Piemonte ha recentemente riordinato e catalogato l'archivio per salvaguardare i documenti di quell'epoca.

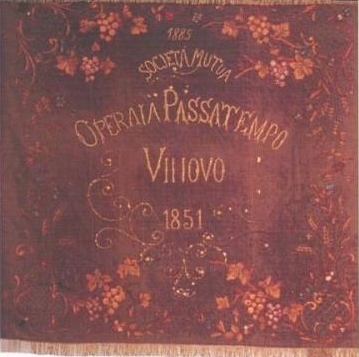

Il simbolo della società, raffigurato sulla bandiera, sono due mani che si stringono per indicare lo spirito di solidarietà, per aiutarsi a vicenda con una stretta di mano e sottolinea la modestia, l'abnegazione e la rinuncia agli interessi privati a favore i quelli collettivi.

Da questo libro, gentilmente regalatomi dal presidente della Società Operaia sig. Giovanni Griffa, ho tratto queste notizie:

Tra le tante innovazioni, nate nel 1800, che hanno contribuito a ad innalzare il livello di vita, un notevole e singolare posto occupa l'esperienza delle associazioni tra lavoratori di diversa categoria produttiva, finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali garantendo sussidi ed assistenza nei casi di malattia, infortunio e vecchiaia. E' l'esperienza, tutta particolare, delle associazioni di mutuo soccorso un po' ovunque negli Stati che formavano allora la penisola italiana. L'importanza delle società di Mutuo Soccorso sta proprio nella loro specifica natura "intercategoriale": esse, infatti, raggruppavano iscritti di diverse categorie lavorative. Dopo la concessione, nel 1848, dello Statuto Albertino, che sanciva la libertà di associazione, in Piemonte ci fu una straordinaria fioritura di associazioni mutualistiche. La prima società di mutuo soccorso a costituirsi ufficialmente fu, nell'ottobre 1848, quella di Pinerolo con 145 iscritti tra operai, artigiani e contadini. Nell'autunno del 1851, per iniziativa degli operai della tessitura dei fratelli Rey, venne fondata a Vinovo la società degli Operai destinata ad operare, attraverso tre successivi passaggi o rifondazioni, fino ai giorni nostri. A metà ottocento la popolazione vinovese era composta da 3.139 unità, di cui 307 residenti nelle frazioni Tetti Grella, Tetti Borno, Tetti Rosa e ben 619 a Stupinigi, che fino al 1868 appartenne territorialmente al Comune di Vinovo. Il paese viveva essenzialmente di agricoltura ed il ciclo naturale del lavoro dei campi, legati alle stagioni,condizionava tutta la vita della comunità. Accanto al settore primario dell'agricoltura c'era poi un piccolo vivace settore produttivo industriale connotato dalla fabbrica di tele, tappeti e rivestimenti di stoffa dei fratelli Rey, situata nei locali adiacenti al Castello Della Rovere. Ai lati della vecchia strada per Candiolo funzionavano, inoltre, quattro fornaci che sfruttavano il buon terreno argilloso della zona. Nel 1854 venne costruita la ferrovia Torino - Pinerolo che, sebbene interessasse marginalmente il territorio comunale, ebbe ugualmente un effetto benefico sul paese. Infatti, tramite la stazione ferroviaria di Candiolo a soli tre chilometri da Vinovo, le distanze con Torino vennero accorciate di molto, dimezzando i tempi economici e sociali.

Tra gli operai tessili della manifattura dei fratelli Rey il 1° novembre del 1851 venne fondata la Società di Operai di Vinovo, con precisi scopi di mutuo soccorso, assistenza medica ed istruzione tra gli iscritti. Il 9 novembre venne convocata l'Assemblea dei Soci per deliberare il contributo settimanale di ciascun iscritto, fissato in 25 centesimi. La Società iniziò la propria vita e l'attività sociale presso una stanza nella cascina della famiglia Ricca-Barberis, poi casa Sottis, in via San Desiderio 1 dove, cento anni più tardi, venne apposta una lapide commemorativa in occasione dei festeggiamenti per il centenario di fondazione. Il 23 gennaio del 1852 la Società degli Operai venne ufficialmente inaugurata, con una pubblica festa che coinvolse tutto il paese. Ci fu la Messa seguita da una cerimonia civile e un pranzo, del costo di 1.75 £ a testa, che concluse i festeggiamenti.

Nel 1853 venne intrapresa una nuova iniziativa: fu deliberata l'apertura di una scuola per adulti analfabeti da tenersi nei giorni feriali con orario 12,45 - 13,30 e la domenica dalle 8 alle 10. Erano evidentemente orari ritagliati nei momenti liberi dal lavoro, ma con grande sacrificio da parte di chi vi accedeva. Dopo un inizio promettente ci fu un calo nell'attività della Società, in parte perchè parecchi soci non pagavano più le quote sociali in parte dovuto al contrasto tra soci benestanti e soci onorari. Il 1° maggio 1855 si svolse l'ultima riunione dove si certificò l'impossibilità di continuare e quindi la Società si sciolse. Finì così in soli quattro anni quella interessante esperienza di associazionismo tra gli operai vinovesi, naufragata sia per esigenze esterne all'Associazione sia per difficoltà economiche.

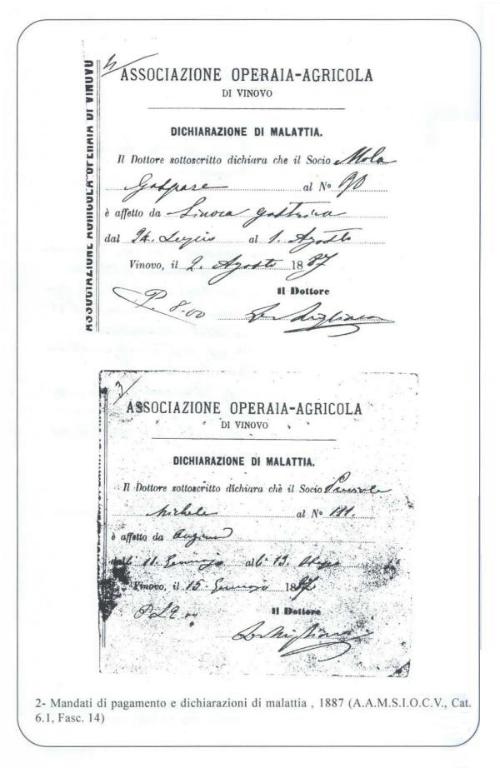

La proclamazione dell'Unità d'Italia venne festeggiata, ovviamente, anche a Vinovo con luminarie e manifestazioni pubbliche. Intanto Vinovo si avviava lentamente verso un discreto progresso economico, frutto anche dei primi passi verso l'industrializzazione. Alla fabbrica tessile della famiglia Rey, sulla strada tra Vinovo e Candiolo, si aggiunse la prima fornace di laterizi che, negli anni successivi, si ampliò fino a diventare importate tanto da esportare la produzione in tutta Torino. Ma questo sviluppo industriale non portò ad un aumento della popolazione. Dal 1° gennaio del 1869 la Palazzina di caccia di Stupinigi, di proprietà dell'Ordine del Mauriziano, che contava 650 abitanti passò dal Comune di Vinovo al comune di Nichelino. Nel 1871 un gruppo di lavoratori diedero vita alla nuova Società, di cui però non ci sono né Statuto né il Registro dei verbali. Di questa nuova Società Operaia di Mutuo Soccorso esiste solo un elenco di soci con l'anno di adesione, i dati anagrafici e la prima quota pagata, probabilmente stilato nel 1885, quando la società si divise in due tronconi. Da questo elenco si vede che i primi soci, del 10 dicembre 1871, erano 23 persone che lavoravano come tessitore e tintore, falegname, calzolaio, fornaciaio, fruttivendolo, contadino, capomastro e pollivendolo. La principale attività della società era il Mutuo Soccorso ai soci ammalati o infortunatisi sul lavoro. Nell'anno 1872 i soci effettivi erano 150 e le entrate dovute alle quote dei soci furono di lire 2.150,90 e le uscite, (sussidi di malattia, libri e mobili), furono di 2.078,55 lire con un avanzo di 72,35 lire. Nel 1876 il Consiglio Comunale deliberò un contributo annuale alla Società di 20 lire. Nel 1878 il Ministero di Agricoltura, industria e Commercio pubblicò i risultati di un censimento generale delle Società di Mutuo Soccorso di tutto il territorio nazionale. La Società di Vinovo risultava avere, al 31 dicembre 1877, 276 soci effettivi tra cui 12 donne, ed al 31 dicembre 1878 i soci effettivi erano 288 tra cui 14 donne. Nel 1881 venne festeggiato il primo decennale di attività della Società Operaia. Nel giugno dello stesso anno il presidente del sodalizio Antonio Villa, tessitore presso la ditta dei fratelli Rey, indirizzò una lettera all'Amministrazione Comunale chiedendo il permesso di celebrare degnamente la ricorrenza e un sussidio per far fronte alle spese. La festa si svolse il 6 dicembre 1881 e vi intervennero le autorità municipali, le delegazioni delle Società di Mutuo Soccorso dei dintorni e la Banda Musicale di Vinovo. Nella primavera del 1885 scoppiò una controversia tra i soci che portò alla divisione della società in due tronconi. Il 7 maggio un gruppo di 50 soci diede vita ad una nuova società che è quella che è giunta fino ai giorni nostri. Delle vecchia società non si hanno più notizie, e dopo qualche anno si sciolse.

Dal verbale di costituzione: "Il 7 maggio 1885 alle ore otto pomeridiane in Vinovo ed in una camera facente parte del fabbricato posto in via San Desiderio al civico n. 1, di proprietà di Giuseppe Carasso e già di Bartolomeo Sottis, sono convenute circa 50 persone fra operai ed agricoltori. Motivo di questa riunione si è di gettare le basi sulle quali dovrà costituirsi un'Associazione Operaia Agricola, d'ambo i sessi, avente per scopo prepipuo il mutuo soccorso, l'istruzione e la fratellanza fra le classi lavoratrici di questo comune di Vinovo." Dopo solo 15 giorni gli iscritti erano già 141, e tra i soci fondatori vi erano numerosi operai della manifattura Rey, delle fornaci della zona Martinetto, muratori e "polaiè" (pollivendoli) c'erano però pochi contadini anche se erano molto numerosi nel paese. Nel mese di dicembre fu deciso l'acquisto della bandiera sociale per 300 lire "... di metri 1,50 per metri 1,50 di un velluto cremisi mezza seta da un lato, con ricamo dell'iscrizione Associazione Operaia Agricola di Vinovo, in oro fino, mani ricamate in seta, foderata in taffetà pura seta tricolore."

Alla fine del 1885 i soci furono 161 paganti 1 lira al mese, per un totale di 1.275 lire. Per i sussidi di malattia ed infortunio in quei sette mesi vennero pagate 85 lire. Nel gennaio del 1886 venne bandito il concorso per l'incarico di portabandiera, lo vinse Giuseppe Gho per due validissimi motivi: era già stato portabandiera nella vecchia Società e chiedeva come compenso il solo pranzo pagato quando doveva portare la bandiera in pubblico. Per alcuni anni il numero dei soci oscillò tra i 160 1 i 170, con poche variazioni dovute ai cambiamenti di residenza o alle emigrazioni dei soci nelle americhe per i grandi flussi migratori di quegli anni. Durante l'inverno aumentavano le richieste di sussidi per la naturale carenza di lavoro. A seguito di una istanza, nel 1891, la quota sociale venne ridotta da 1 lira a 0,50 e questo portò, ovviamente, ad una riduzione di entrate parallelamente ad un aumento delle richieste di sussidi per i molti disoccupati. Tutto questo portò ad un bilancio negativo della Società negli anni 1892-94

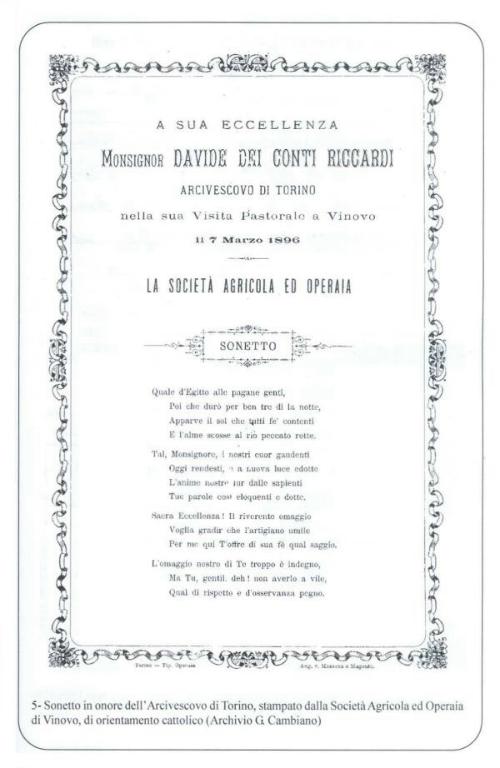

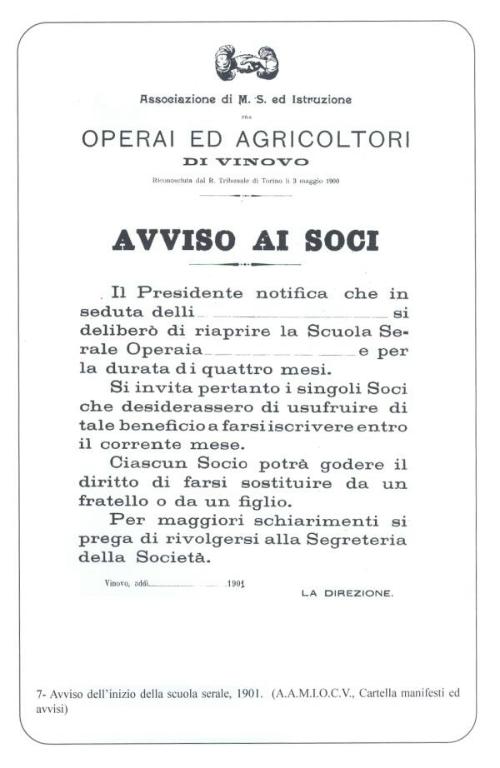

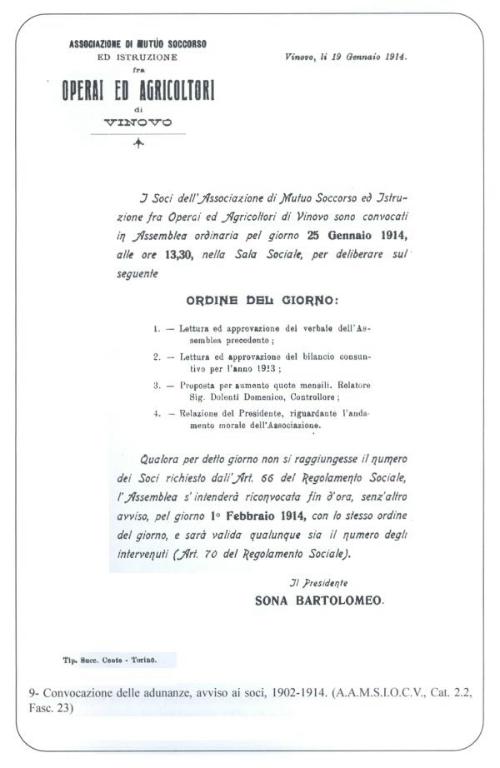

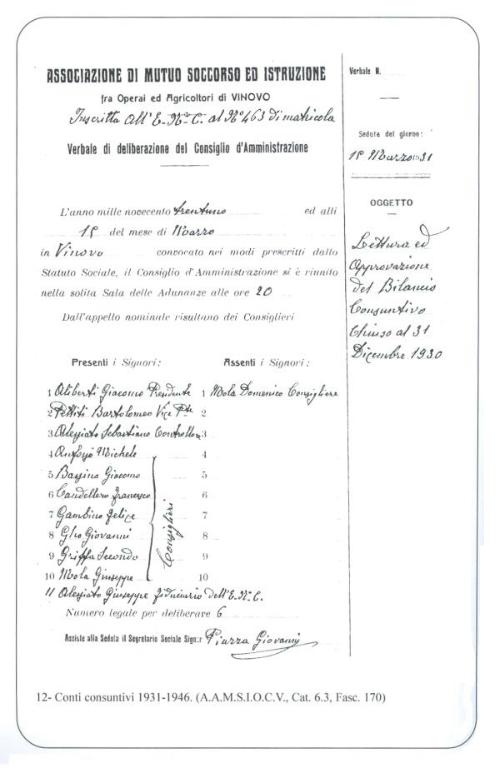

Questo fu causa di discussioni tra i soci e portò anche ad una divisione al loro interno. Nel febbraio 1895 vennero vendute delle cartelle nominali ed il ricavato fu diviso tra i soci. Per risollevare le finanze venne aumentala la quota sociale da 0,50 a 0,75 lire. Ma, a fine anno, la Direzione prese la decisione di ridurre anche gli stipendi al segretario, al medico, al cassiere e al bidello. Oltre ai motivi economici, la crisi della Società Operaia in questi tre anni fu anche dovuto ai frequenti cambiamenti di amministratori. Negli ultimi anni del secolo venne nuovamente organizzata una scuola di alfabetizzazione. Il maestro Gaspare Piccolo si dedicò alla sera e alla domenica alla Scuola della Società Operaia. Poco per volta le sorti della Società si risollevarono e si allacciarono rapporti anche con le Società dei dintorni e della provincia e la Società Operaia di Vinovo partecipò a tutte le faste per gli anniversari di fondazione. Si sentì però la necessità di costituire ufficialmente la Società e, il 26 febbraio del 1899, il notaio Leandro Ferrando redasse l'atto notarile, poi modificato l'8 aprile del 1900, che veniva approvato dal Tribunale Civile di Torino con decreto del 3 maggio del 1900. Con questo atto la Società Operaia Agricola otteneva il pieno riconoscimento giuridico con la denominazione: "Associazione di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra Operai ed Agricoltori di Vinovo".

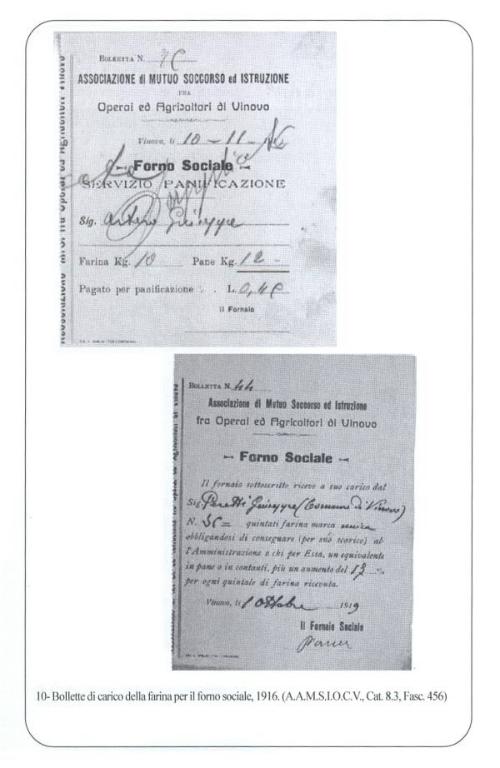

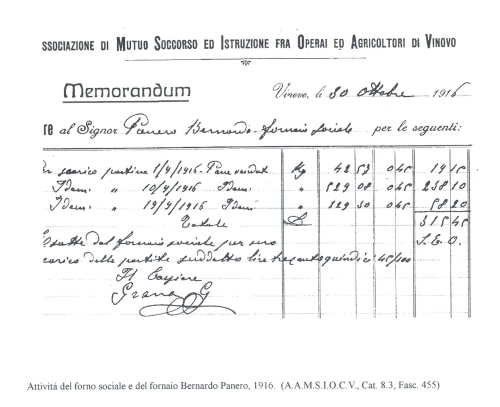

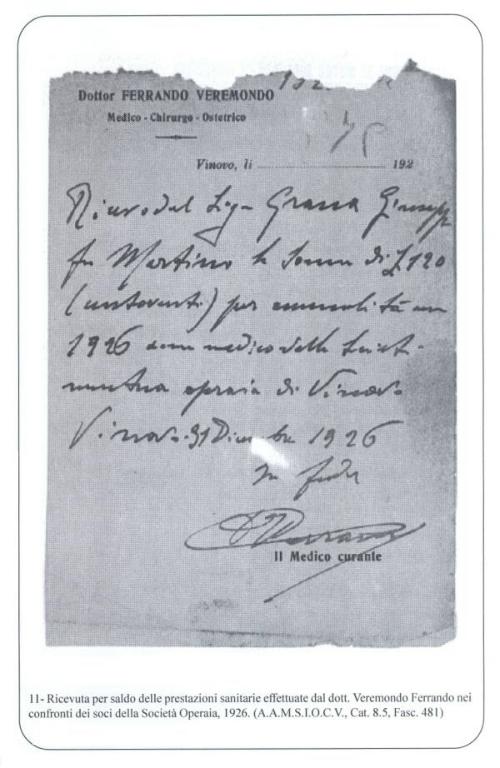

Gli scopi fondamentali del mutualismo e del cooperativismo restavano immutati, mentre veniva previsto e razionalizzato l'aiuto economico a soci infermi o inabili e veniva promossa l'istruzione dei soci. Nell'ottobre del 1900 la Società si trasferì nella nuova sede, più ampia e dotata di cantina e magazzino, in via Vittorio EmanueleII (oggi via Cottolengo n. 30) abbandonando la vecchia sede della Società dal 1871 in via San Desiderio 1. Al censimento del 1901 la popolazione di Vinovo risultava di 3.000 abitanti e l'inizio del secolo vide anche qui lo sviluppo industriale. Oltre alla manifattura Rey, che occupava circa 150 operai, vi erano la tessitura Pereno e Canavero, in Vicolo del Castello, la manifattura di crine di Rocci e C., in via Vittorio Emanuele II 92, in tutto erano occupati circa 200 operai in prevalenza donne, e la fornace di Tetti Rosa che dava lavoro stagionale a otre 30 famiglie. La principale attività rimaneva però l'agricoltura che occupava i tre quarti delle famiglie vinovesi, molto diffuso anche l'allevamento delle galline ovaiole che rifornivano di uova molti mercati torinesi. Questo sviluppo generale coinvolse anche la nuova Associazione di Mutuo Soccorso di Vinovo che vide un rapido sviluppo con un aumento di iscritti e di capacità assistenziali. Dopo un periodo di crisi dovuta a dissidenti interni alla Società, nel 1905 la direzione decise di aprire la scuola serale suddivisa in due corsi: uno di prima alfabetizzazione e l'altro di istruzione primaria. L'incarico fu affidato alla maestra elementare Raverdino per un compenso di lire 50 mensili. Successivamente l'incarico venne assegnato anche ad altre due maestre. Ci fu anche il problema della panificazione che, fino a quel momento, era affidata ad un panettiere di Vinovo. Ma la sempre maggiore richiesta di pane e la necessità di più spazio nel magazzino, perchè le merci vendute ai soci erano sempre maggiori, portò alla decisione di acquistare uno stabile.

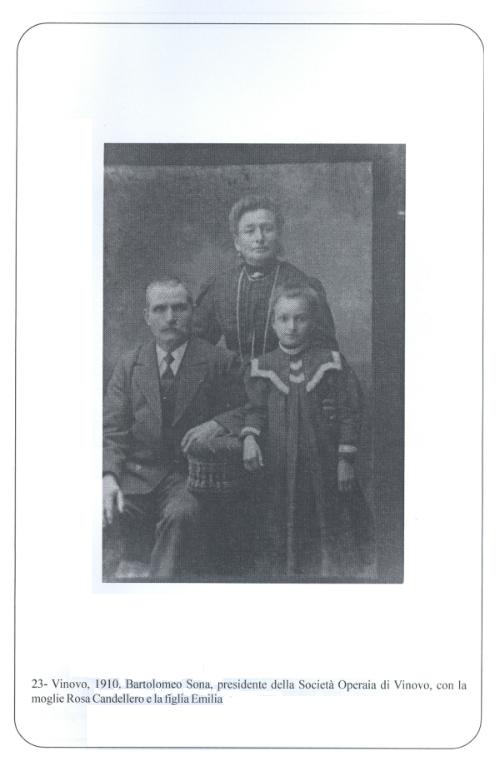

Dopo molte ricerche venne acquistata la casa Artero per un costo di 3.900 lire, qui vennero sistemati il forno ed il magazzino. Per diminuire le spese di affitto la sede venne spostata in un unico locale nella casa Pereno, in via del Macello (oggi via Mola). Il 6 marzo 1910 si tenne una grande festa popolare per ricordare il 25° anniversario di fondazione della Società alla quale parteciparono autorità civili e religiose oltre a rappresentanze delle Società dei paesi limitrofi.

Nei primi mesi del 1911 venne edificato il mulino con annesso magazzino e una capace cantina, a questa costruzione parteciparono molti soci sia con denaro che con lavoro in quanto molti di essi erano muratori. Edificati così un forno ed un ampio locale per il magazzino, il pane venne fatto da un socio con minore spesa e con un aumento di produzione, tanto che il pane venne fornito a prezzo ridotto all'Asilo Infantile, al Collegio dei padri Agostiniani e alla Congregazione di Carità.

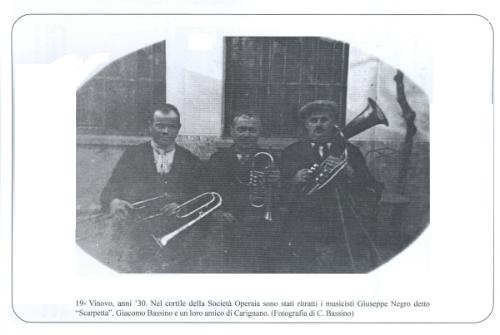

Nel novembre del 1911 nella Sede si accesero anche le prime due lampadine. L'attività della Società prosperò anche con l'intensificazione dei rapporti tra le varie Società di Mutuo Soccorso , i bilanci erano positivi e c'era armonia tra i soci. La direzione deliberò anche di affittare una volta la settimana una stanza della sede per la scuola di musica della nuova Banda Musicale, costituita dalla vecchia Filarmonica vinovese e quasi tutti i soci della Società Operaia. La guerra mondiale, iniziata nel maggio 1915, portò mutamenti radicali e nuove situazioni sociali e politiche in tutti i campi e Vinovo non si sottrasse alle mutate condizioni di vita, ne risentirono anche le forme di associazionismo. Con l'inizio della guerra anche molti dei soci anziani furono chiamati alle armi, in questa occasione il Municipio promosse un Comitato di Soccorso alle famiglie dei soldati in guerra e la Società Operaia destinò 50 lire a questo comitato e 25 lire al Patronato scolastico per i figli dei soldati. La diffusa penuria di generi alimentari determinò forti carenze al magazzino, ma, per tutta la durata della guerra, la Direzione ottenne dall'autorità comunale la facoltà di vendita a tutti i cittadini a prezzi più bassi.

Furono anche organizzate iniziative per dare sostentamento alle famiglie dei militari. Il proseguire della guerra rese la situazione, economica ed agricola, molto pesante e di conseguenza il livello di vita della popolazione si abbassò. Molti generi di prima necessità furono tesserati, altri sparirono del tutto dal mercato. Per ben due volte, agosto e novembre 1917, il Sindaco avv. Riccardo Sella intervenne con tutta la sua autorità presso la Prefettura di Torino chiedendo quantitativi speciali di pasta, olio e farina. Il magazzino della Società beneficiò di questi aiuti arrivati grazie al sindaco. Per questa sua azione egli fu estremamente benemerito e popolare presso la popolazione. Nel novembre del 1918 finalmente la guerra finì. Il consiglio Comunale decise di far erigere un monumento ai caduti, a questa iniziativa contribuì,con una donazione di 100 lire, anche la Società di Muto Soccorso per patriottismo ed in ricordo dei soci caduti in guerra. L'inaugurazione del monumento, una bella lapide bronzea opera dello scultore Tancredi Pozzi murata sulla facciata del Palazzo Municipale, si svolse il 15 giugno 1919 in concomitanza con i festeggiamenti per la nomina a Cavaliere della Corona dell'avv. Sella. Fu una grande occasione di festa, la prima dopo quattro lunghi anni di guerra e di sofferenze per tutti. Il clima sociale e politico era molto cambiato rispetto agli anni prima della guerra e anche in Vinovo si ebbero ripercussioni di questa situazione. Il 16 e 17 novembre si tennero le elezioni politiche. Gli elettori di Vinovo furono divisi in due sezioni elettorali e la Giunta Municipale incaricò la Società di fornire i pasti al picchetto militare e un rinfresco agli scrutatori.

Nel dicembre 1919 venne rinnovato il Direttivo della Società che confermò alcune decisioni prese e intraprese nuove iniziative. Venne mantenuta l'indennità di sepoltura ai soci di 5 lire, venne cambiato il fornaio, accusato di "trasandatezza nell'operato ed il troppo consumo di combustibile", e al suo posto venne nominato Sebastiano Ferrero. Si decise per il ribasso del prezzo del pane, per l'aumento degli stipendi del segretario, del magazziniere e del portabandiera. A fine anno vennero anche deliberati cospicui contributi straordinari a diciannove soci anziani indigenti ed invalidi, cosa che venne molto apprezzata dai soci. Dopo molte discussioni venne approvato il progetto per rialzare l'edificio della sede, ma questa decisione ebbe gravi ripercussioni sul bilancio. Infatti si dovette ricorrere a prestiti e il capomastro accettò un pagamento dilazionato. I problemi finanziari e la situazione politica influenzarono le elezioni del dicembre 1922: venne nominato presidente Giacomo Aliberti al posto di Giovanni Ruata, al quale venne proposta la nomina a magazziniere, proposta accettata.

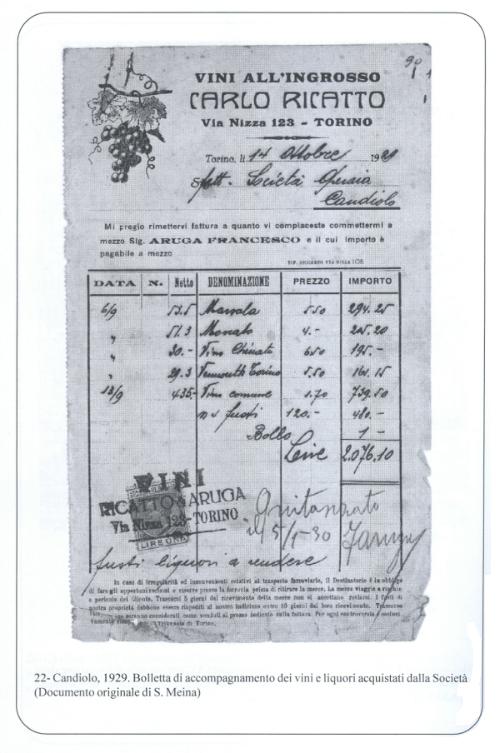

Da questo momento gli sforzi della Direzione furono tutti rivolti ad appianare i debiti in gran parte dovuti ai lavori di ampliamento della sede. Nel 1925 si chiuse l'attività di panificazione ed il forno venne affittato a Sebastiano Ferrero che aprì un negozio di generi alimentari e panetteria fino al 1945. Continuò l'attività del magazzino ma con sensibili perdite economiche (dovute al deterioramento delle merci, alla concorrenza,...), vennero dati solo i sussidi strettamente necessari, si affittò alla scuola di musica un locale per 360 lire annue. Nel 1927, con il cambiamento del clima politico, la Società fu obbligata ad iscriversi alla Federazione Regionale Piemontese dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, Ente di diritto pubblico che "cooptò" le Cooperative di tutta Italia e in parte le Società di Mutuo Soccorso.. L'iscrizione a questo Ente era obbligatoria ed un fiduciario, nominato dalla Direzione regionale, venne imposto a tutte le associazioni affiliate in modo da avere il controllo delle attività sul territorio. Dal 1929 delegato locale dalla Direzione torinese dell'E.N.F.C. fu Giuseppe Alessiato, detto "Giuspinet", impiegato municipale. Il periodo tra il 1924 e il 1930 fu di difficoltà per la Società vinovese. I soci scesero di parecchio sotto le 100 unità, causando conseguentemente una diminuzione degli introiti. Restavano inoltre sempre i debiti da pagare: quelli per la costruzione dell'edificio e quelli procurati dalla gestione ultra deficitaria del magazzino alimentare. Per un motivo o per un altro le merci restavano sovente invendute, deteriorandosi e causando quindi grandi sprechi. Nel 1931 la Direzione decretò la chiusura del magazzino, provvedimento che ebbe effetto pratico solo il 31 dicembre 1933, ultimo giorno di vita della gloriosa istituzione. Restò attiva, per generale richiesta e per il piccolo reddito annuale, la cantina del vino e liquori gestita direttamente dai soci.

Dal 1931 al 1932 iniziò una lenta ma costante ripresa economica della Società. Grazie ad una gestione tutta tesa al risparmio si riuscì a ridurre della metà il debito, ma i soci erano calati a 66, il minimo storico. Una occasione di festa fu la celebrazione del 21 aprile, data in cui si fa risalire la fondazione di Roma, che il regime fascista impose come Festa del Lavoro in sostituzione del 1° maggio. La Società vinovese iniziò, dal 1931, a festeggiare questo anniversario con una gara di bocce in piazza del Municipio. In seguito vennero, in occasione di questa festa, offerte 30 lire al Fascio femminile per le attività di assistenza invernale alle famiglie bisognose.

Nel dicembre del 1933 avvenne la fusione del Circolo di Passatempo con la S0cità di Mutuo Soccorso, dopo il provvedimento governativo che mirava alla chiusura dei circoli privati per avere un controllo sulle attività ricreative e per eliminare una fonte di opposizione al regime. A Vinovo dei quattro circoli ,esistenti ad inizio secolo, ne restavano solo tre. Con l'ordinanza di scioglimento la Direzione del Circolo del Passatempo decise di confluire nella Società di Mutuo Soccorso. La maggioranza dei soci del Passatempo, più distanti dal fascismo, scelsero il male minore che poteva offrire qualche spazio meno vincolato ed opprimente. Il 50° di fondazione dell'Associazione venne ricordato nell'autunno del 1935 con una semplice quanto modesta bicchierata. Non si volle in alcun modo sostenere spese per i festeggiamenti che avrebbero intaccato le finanze da poco tempo rimesse in sesto. Dalla relazione del 1936 si vede che il vecchio concetto di solidarismo e volontariato era stato riportato in primo piano all'interno della Società di Mutuo Soccorso. Grazie all'assestamento delle finanze fu possibile rimborsare i prestiti fatti da alcuni soci alla Società. Nel 1939 il Governo decretò la chiusura di tutte le Società di Mutuo Soccorso su tutto il territorio nazionale.

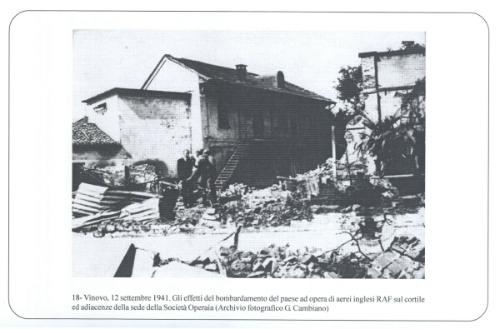

La Direzione della Società vinovese, pur di non essere sciolta o essere obbligata a confluire nel Dopolavoro fascista, decise di adottare uno stratagemma legale, tramite lo stesso delegato dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione Giuseppe Alessiato al quale va tutto il merito di questa soluzione. La ragione sociale della vecchia Società venne trasformata giuridicamente in Società Anonima Cooperativa di Consumo, cioè una normale cooperativa di vendita di generi di consumo ai propri soci. Naturalmente questa era la facciata "ufficiale", la Società continuò la sua vita come in precedenza e soprattutto senza dover chiudere i battenti o confluire nelle organizzazioni del regime. Questo stato di cose durò fino al 1945, quando riprese la veste legale di Società di Mutuo Soccorso. L'inizio della seconda guerra mondiale ebbe ovviamente ripercussioni anche nella piccola Vinovo. Nell'agosto del 1940 vi fu il primo bombardamento della nostra cittadina, furono colpiti tre edifici tra cui la Chiesa Parrocchiale che ebbe il tetto distrutto. La Società offrì, nel settembre del 1940, 25 lire per il pagamento del paliotto dell'altare di San Desiderio, come ex-voto per lo scampato pericolo del bombardamento.

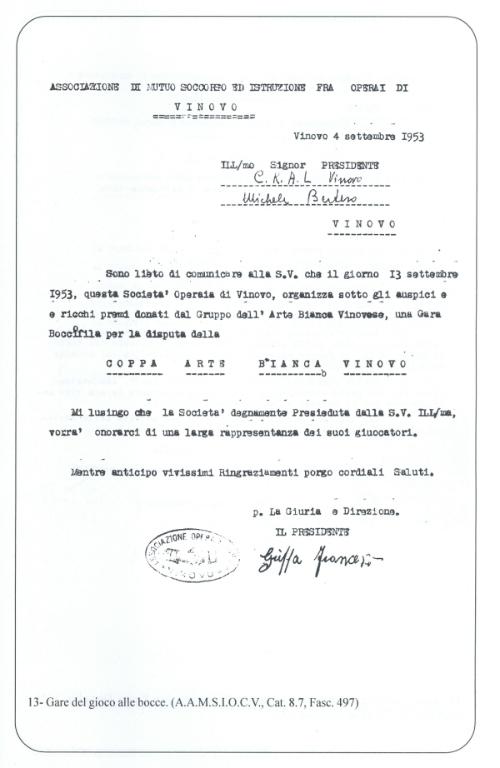

In Vinovo perse stanza un reparto dell'Autocentro del Regio Esercito e il Castello della Rovere divenne sede del 1° Reggimento Sussistenza e, di conseguenza, centinaia di reclute arrivarono in paese. La Società e gli altri negozi di Vinovo vennero mobilitati per fornire vino e generi di piccolo ristoro ai soldati. Il 10 settembre 1941 un secondo bombardamento colpì Vinovo in modo più grave del precedente. La sede della Società fu colpita con gravi danni a tutto l'edificio. Nel 1942 dal Ministero degli Interni arrivò un contributo di 450 lire per i danni subiti. Dall'autunno 1944 la guerra tra partigiani e neo-nazisti si fece sentire anche nelle nostre campagne con episodi di violenza tra le parti. La popolazione civile fu la parte più provata. Con la vittoria degli eserciti alleati , nell'aprile 1945, terminarono i sei lunghi anni di guerra e con essa finirono i regimi totalitari nazi - fascisti. Nella prima riunione dopo la Liberazione venne deliberato il ripristino della vecchia dicitura ed il ritorno al precedente assetto legale. Dall'estate di quell'anno riprese il nome di Associazione di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra Operai ed Agricoltori di Vinovo. Il Consiglio Direttivo stanziò un contributo straordinario a Bartolomeo Bosco per il figlio Luciano di soli 8 anni, ucciso il 26 aprile da una raffica di mitragliatrice partita da un blindato tedesco presso il Ponte Rosso del Chisola e lire 500 all'associazione delle famiglie vittime del nazifascismo. Lasciata la guerra alle spalle lentamente si ritornò alla vita normale, tra le attività ricreative la vecchia e gloriosa Banda Musicale di Vinovo ricostituita trovò ospitalità per la Scuola di Musica nei locali della Società, riprese anche l'attività bocciofila con l'organizzazione del concorso biennale "Società Operaia di Vinovo". Nel 1949 vennero sbloccate dal governo le somme che nel 1944 la Prefettura di Torino aveva obbligato a versare alla Banca Nazionale del Lavoro (300 lire ogni operaio) da parte delle industrie della Provincia con finalità di favorire la cooperazione di consumo. La ditta Fratelli Bertero per 39 operai aveva dovuto versare 11.700 lire. Una volta sbloccati i fondi i due fratelli Bertero li devolsero alla Società Operaia per contribuire alle sovvenzioni dei soci anziani. Negli anni successivi continuarono queste sovvenzioni, seguendo la via filantropica tracciata dai fratelli Rey, fino alla metà degli anni '60. Dal 1951 l'industriale del legno cav. Pierino Garis patrocinò l'annuale gara alle bocce istituendo il trofeo Garis, che si tenne per alcuni anni.

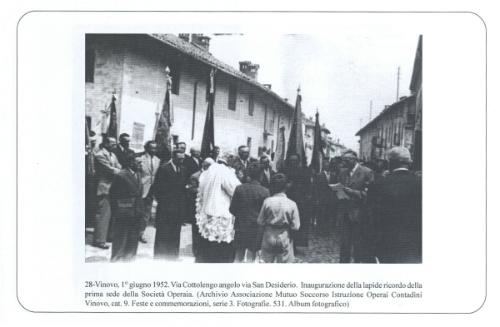

Sebastiano Ferrero continuò ad affittare la stanza nella parte più vecchia della sede societaria per il suo negozio fino al dicembre 1953. Per festeggiare il 65° di fondazione, nel 1950, non vi furono particolari festeggiamenti ma la direzione deliberò di stanziare 7.950 lire per sussidi ai soci in condizioni economiche di bisogno ed un contributo di lire 6.000 per i soci ammalati e un contributo speciale di 500 lire a ciascun socio ex-internato nei campi di prigionia. Due anni dopo, nel 1952, venne festeggiato con sfarzo il centenario di fondazione della Società. Alcuni soci (fabbri, falegnami, panettieri, cordai) allestirono una piccola mostra dei propri prodotti nel cortile della sede sociale. Dopo la Messa Solenne in Parrocchia il corteo di autorità, con la Banda Musicale in testa, si recò in via Cottolengo per scoprire una lapide a ricordo della prima sede del 1851 della Società. La mattinata si concluse con il pranzo sociale per 228 coperti. La sera fu allietata dal ballo a palchetto nel cortile della Società

Nel 1954 venne demolito il forno, che era stato chiuso nel 1945 perchè pericolante. In quell'anno i Soci erano 326, il bar continuava la sua attività, il gioco delle bocce era molto frequentato, la Scuola di Musica proseguiva con successo. I sussidi di malattia e di vecchiaia erano di 200 lire, mentre la quota annuale di ogni socio era di 300 lire come la tassa di ammissione alla società. Oltre alle attività ricreative la Direzione promosse un'attività di consulenza sindacale e pensionistica per i soci lavoratori. In omaggio al principio di istruzione tra i soci venne fatto l'abbonamento ai giornali "La Stampa" e "L'Unità". Nel 1961 per iniziativa del cav. Francesco Peyretti, venne organizzata la sezione U.G.A.F. (Unione Gruppi Aziendali FIAT) di Vinovo, Candiolo e Piobesi, presso i locali della Società di Mutuo Soccorso, attiva fino al 1996. Nella prima metà degli anno '70 ci fu un momento di crisi nella Società, causata da divergenze di opinioni tra i soci. Con l'incremento della popolazione dovuta allo sviluppo dell'edilizia, alla Società di Mutuo Soccorso si iscrissero soci provenienti anche da altre regioni che portarono nuove usanze e nuove idee.

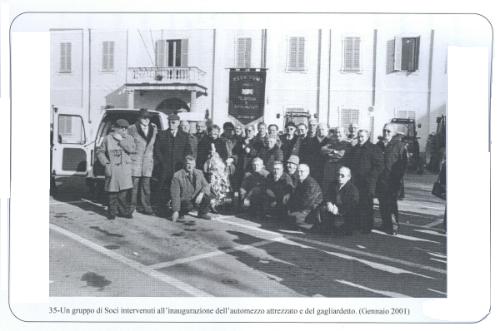

Venne nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che nominò il cav. Francesco Peyretti alla carica di presidente, mantenuta fino al 1990. La nuova direzione dovette risanare la situazione economica con spese più oculate e con una migliore gestione della cantina. In quegli anni la denominazione perse la parola "Agricoltori" rimanendo semplicemente "Società Operaia di Mutuo Soccorso" denominazione che ha ancora oggi. Nel 1979, dopo cinque anni di nuova amministrazione i soci erano arrivati a 389. Mantenendo fede al miglioramento sociale ed economico attraverso l'istruzione vennero ospitati corsi di apprendimento di lingue estere, di dattilografia, di taglio e cucito e di informatica soprattutto per i giovani in cerca di una prima occupazione. Nei primi anni '80 vennero fatti lavori di miglioramento della sede. Gli anni '90 videro un intenso periodo di attività e attenzione alla realtà locale. Vennero allacciati rapporti con l'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte che si occupa delle Società di Mutuo Soccorso. Il primo effetto ci questa collaborazione fu il restauro della bandiera sociale risalente agli anni '20 e il riordino del prezioso archivio storico, iniziative volute dalla Regione Piemonte nell'ottica della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio storico mutualistico. Inoltre la Regione concesse dei contributi per alcuni lavori di edilizia della Sede. L'ultima importante iniziativa, pienamente fedele allo spirito del Mutuo Soccorso è quella nata il 23 giugno 1997 con l'avvio dell'attività della T.E.S.A. (Telefona E Sarai Aiutato). Un lodevole servizio per i cittadini vinovesi bisognosi di aiuto e senza mezzi propri, mettendo a disposizione un automezzo e del personale volontario per raggiungere gli ospedali torinesi, le ASL di zona o altri uffici pubblico - assistenziali. Nel giugno del 1998 è stato messo a disposizione un secondo automezzo.

|